「近淡海の祭り avec こどもワールドフェスティバル」は、平成23年3月20日(日)21日(祝・月)の2日間、開催いたしました。

ご来場いただいた皆様、ご出演いただいた皆様に御礼申し上げます。

この公演は、東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に心からお見舞いを申し上げ、その救援活動にあたっておられるすべての方々へ心よりの敬意を表すため、当初予定していた演出を変更して開催いたしました。

また、ご来館、ご出演いただいた皆様に被災された方々への応援メッセージボードを作成いただいたり、義援金にもご協力いただきました。

2日間の公演で集まった義援金の総額は96,636円になりました。本当にありがとうございます。義援金は「日本赤十字社」を通じて被災者の皆様のお役に立てていただきます。

|

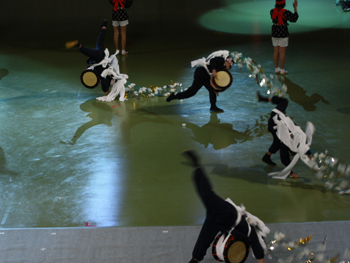

湖北八日市太鼓踊り

湖北町八日市の大町神社で2009年9月23日、17年ぶりに太鼓踊りが奉納され、子どもたちが優雅で威勢の良い踊りを披露した。

太鼓踊りは江戸時代末期、雨乞いのため踊ったのが起源とされ、平成4年の「小谷城ふるさと祭り」への出演を最後に途絶えていたが、後継者の育成や長浜市との合併を機に、復活の機運が盛り上がった。

踊りは「八日市太鼓打ち」とも言われ、激しい踊りが特徴。「道拍子」「練りこみ」「廻り拍子」など18曲ある。

白く化粧し、頭にやまどりの羽でできたジャグマを載せた男児10人が、小太鼓を胸に抱え、大太鼓の周りを跳ねたり舞ったりして演奏する。 |

|---|

|

伊吹山奉納太鼓踊り

江戸時代から伊吹山山麓の農民達は、旱魃が続くと上野の三之宮神社に集まり、雨乞いの祈願をした。さらに大旱魃になれば、伊吹山山頂に登り、山頂の弥勒堂の前で柴を積み上げセンバダキ(千は焚)をし、その周辺で雨乞踊りをしたという。豊作となれば返礼踊を行う。

踊は、大正十三年を最後に一時途絶えていたが、昭和四十二年の秋祭(10月1日)に復活された。 |

|---|

|

おはな踊り

「おはな祭り」で踊られるテンポがよく雄壮で華麗な踊り。踊りの起源はわかりませんが、村人の水への願望と、竜神との約束を違えたために命を絶たれたおはなという美女の悲運物語が、雨乞祈願の踊りとなったといわれている。胸に太鼓、背中にホロをつけた若者が舞い、その周りを浴衣を着た子供と白襦袢を着た大人が踊るもので、慈雨をもたらされた村人の喜びを表している。場広(ばひろ)、道草など5種類の踊りが一連となり起結している。 |

|---|

|

高宮町かぼちゃ踊り

なすとかぼちゃのけんかを歌と踊りで表現している。楽器は拍子木のみ、音頭取り1名が拍子木を打ちつつ歌を歌う。お座敷芸風。高宮地域文化センター、婦人会中心、子供体験教室あり。 |

|---|

|

丹生茶わん祭

茶わん祭は、そのむかし余呉町上丹生の末遠に陶器を創る工人がいて、その技を神から授けられた報恩感謝のため、毎年陶器を奉納したのが始まりだといわれている。昭和36年4月26日、滋賀県選択無形民俗文化財として指定された。昭和60年3月29日滋賀県指定無形民俗文化財に指定。

祭ばやしも、丹生独特の曳山ばやし祇園囃子、新車ばやし、神楽ばやしのほか、笛、太鼓、鉦など軽快なリズムは郷土色豊なもの。渡御道中は、厳かな中にも華やかに、長刀振りを先頭に、12の役、笛、棒振り、小太鼓、鼓、鉦、ささらすり、大太鼓と続き、さながら足利時代の絵巻を再現したような豪華さと言える。 |

|---|

|

小野町太鼓踊り

起源は江戸時代の中期頃と推定されるが詳細不明。現在は古老を中心に伝統を受け継いでいる。

道行き踊り・雨乞い踊り・豊年踊り・綾踊り・木きり子踊りの五種類があり、延々と踊り続ける。音頭があり、太鼓が入り、踊りが入る。踊は「デン・デイコデン・デコデエー・デン・デイコデン」で始まる。 |

|---|

|

小泉町幌踊り

幌踊りは、諸説ありますが、雨乞いの踊りとされている。踊りは、踊り手が背に約2mの竹で作った幌を負い、胸に締め太鼓をつけ、足を交互に踏み出しながら太鼓を左右から打つ動作が中心です。特に、最後に側転をして幌を大きく揺らす動作はきわめて珍しいもので、彦根市指定文化財第1号に指定されている。

今まで子どもは幌を付けない太鼓踊りを行ってきたが、はじめて幌を付けて踊りる。幌を付けての踊りは大人でも練習を重ねないと難しいもので、上手くできるか心配ですが、彦根の子ども代表としてがんばりたいということだ。 |

|---|

|

関口 仁

JIN SEKIGUCHI |

|---|

|

Tory's(韓国 ア・カペラグループ)

韓国の伝統音楽パンソリを現代風にアレンジして歌う男女5名からなるア・カペラ グループ「トリス」。2008年に伝統音楽の継承と発展を担うべく結成された期待のアーティスト。 |

|---|

|

おうみ三奴振り

近江地域(旧近江町)は、『武家奴』『蹴り奴』『公家奴』といった多様性と特徴ある奴振りが伝承され、全国でもめずらしい『近江奴の郷』といえます。

伝統文化として守り育ててきた先人の誇りを後世に伝えるため、長沢公家奴振り保存会、坂田神明宮伝承文化保存会、能登瀬奴保存会が連携連帯して『おうみ奴の郷連絡協議会』を設立した。

武家奴※出場を辞退されました。-米原市能登瀬-山津照神社で毎年春の祭礼に繰り広げられる「武家奴」の由来は、神社境内に別祀される霊験あらたかな青木神社の祈祷札を宮中に奉納する際の道中行列の奴振りに端緒をたどることができます。

蹴り奴-米原市宇賀野-坂田神明宮春の大祭(4月29日)には、同宮から北の宮宇賀野神社まで渡御が行われていますが、渡御の先導として、この蹴り奴が振られ、伝承文化として保存しています。

公家奴-米原市長沢-福田寺 公家奴は、江戸末期「息長本覚摂専」の妻で、宮中の公卿摂政関白家 二条斉敬の妹「かね子姫」の輿入れの際の道中行列に由来します。 |

|---|

|

井上由理子

京都市に生まれる。現在、大津市に在住 |

|---|